Aurelio Ortega y Valdez: el sombrerero de Ecuador hacia el # 1 del mundo

El heredero cuencano de una tradición familiar que empezó a laborar el sombrero paja toquilla en 1894 decidió migrar a Madrid para ganar el premio al mejor sombrero del mundo.

Apasionado por la filosofía y la política, Aurelio Ortega (32) es una verdadera enciclopedia del Ecuador. Conversar con él es remontar a la época del gobierno de Eloy Alfaro donde el comercio de la paja toquilla era el segundo rubro de exportación más importante para Ecuador, después del cacao.

En cuanto a los inicios de la empresa todo empezó con Aurelio Ortega García que se encargaba de la producción del sombrero de paja toquilla luego su hijo Aurelio Ortega Peñafiel no dudó en aventurarse con dos amigos por la ruta de “El Cajas” para llegar a caballo hasta el puerto de Guayaquil, donde vendía sus sombreros “a bordo”, a los comerciantes que los llevaban hasta Panamá.

“Con mi padre Jaime Ortega Ramírez empezó el mundo del fax, del e-mail, de las transferencias internacionales para recibir dinero en tres o cuatro días. Hoy, todo este trámite se puede resolver en 30 o 40 minutos”, asevera Aurelio cuya niñez se asemeja a largas caminatas con su padre Jaime en los alrededores de Sigsig, Paute y Gualaceo en búsqueda de tejedores para elaborar los sombreros.

“La paja se divide en hebras cada vez más finas, lo que determina la calidad y el precio del sombrero. La elaboración de un sombrero puede variar entre una semana y cuatro meses”, asevera Aurelio cuyos sombreros registran 50 grados de calidad y precios desde los 30 hasta los 5.000 dólares.

Desde el año 2011 Aurelio tiene su propia marca dentro de la empresa familiar y cuando falleció su padre hace tres años sintió la necesidad de dar un giro al negocio: “Fui proveedor de Hermés y Borsalino, y muchas otras marcas de lujo. Ellos nos compran el sombrero casi terminado, le ponen su marca y lo venden cuatro veces más caro”, asegura el último heredero de la dinastía Ortega. “Ya tomé la decisión de migrar a Madrid y empezar a dar a conocer mi marca al mundo y evidenciar el hecho de que Ecuador es la tierra de la paja toquilla. Mi objetivo es ganar el premio al mejor sombrero del mundo que siempre se llevan los franceses, italianos o norteamericanos sin tener el conocimiento de causa desde la esencia”, detalla el hombre que quiere destacar la técnica ancestral de los artesanos tejedores ecuatorianos que forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO desde el 2012.

El año pasado Aurelio viajó a Madrid para presentar sus productos en una feria internacional, lo acompañó Martita, tejedora de Sigsig. Era su primer viaje fuera del Ecuador. Fue la estrella del evento y se dio cuenta que su labor hacía brillar el Ecuador. “Es muy difícil que el mundo acepte que el sombrero de paja toquilla es ecuatoriano. El término de “Panamá Hat” es demasiado anclado en la memoria colectiva. Lo que sí voy a hacer es hacer visible el trabajo de nuestros artesanos y convertirme en el mejor sombrerero del mundo”.

Fuente: Internet

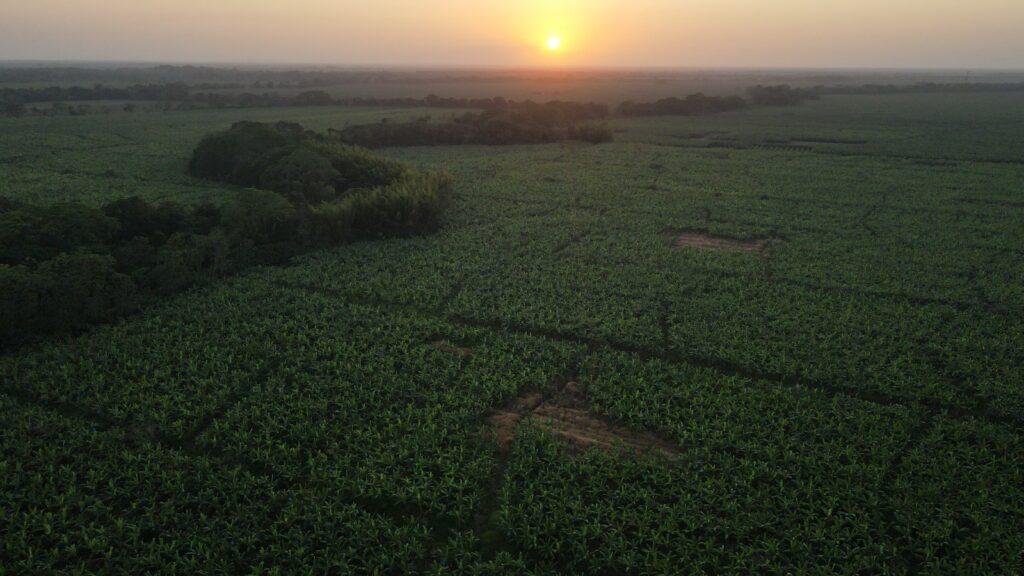

La sostenibilidad: una prioridad para los productores bananeros en Colombia

La producción de banano ha sido tradicionalmente una actividad económica clave en muchas regiones de Colombia. Las empresas del sector han asumido un rol activo en la implementación de prácticas sostenibles que fortalecen su productividad, generan impacto positivo en la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades donde operan.

Un ejemplo es Uniban, que en 2024 reportó la conservación de 17 fuentes hídricas en las regiones de Magdalena y Urabá. A esto se suma la protección de 117 hectáreas estratégicas mediante procesos de reforestación, lo que contribuye significativamente a la conservación de la biodiversidad en sus zonas de influencia.

Por su parte, Banacol ha desarrollado una estrategia integral de sostenibilidad. En el marco de su enfoque en el cuidado del medio ambiente, la estrategia abarca múltiples iniciativas, incluyendo planes para la conservación del agua, la gestión responsable de residuos, la preservación de la biodiversidad y acciones concretas para abordar el cambio climático.

Estas acciones han permitido a Banacol reducir y compensar sus emisiones, obteniendo la certificación de Carbono Neutro otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) desde 2022, y manteniéndola vigente hasta la fecha. Entre las acciones destacadas, se incluye la destinación de 182,15 hectáreas a la conservación de ecosistemas y la siembra de 22,234 árboles nativos en los últimos tres años, reafirmando así su compromiso con la protección del entorno natural.

El compromiso de Banacol con la sostenibilidad también se refleja en su impacto social. Para alcanzar este propósito, Banacol desarrolla programas alineados con cuatro pilares fundamentales: formación, deporte, vivienda y salud. En 2024, sus iniciativas beneficiaron a 27.199 personas.

Otro ejemplo del compromiso social en el sector bananero, es Fundeban —la fundación social de Tecbaco— implementó en 2024 el proyecto Ruta Banarte en el municipio de Zona Bananera. Esta iniciativa transformó un contenedor de banano en un espacio cultural que ofrece talleres gratuitos de danza, teatro, pintura, música y manualidades, fomentando la creatividad y el acceso a la cultura en niños, niñas y jóvenes de la región.

Estas iniciativas reflejan cómo los productores bananeros, más allá de su rol económico, están asumiendo una responsabilidad activa con el desarrollo sostenible. Desde la protección del medio ambiente hasta el fortalecimiento del tejido social y cultural, estas acciones demuestran que es posible cultivar no solo frutas, sino también oportunidades, bienestar y futuro para las comunidades que hacen parte del corazón de esta cadena productiva.

Cuando se agrega zumo de limón al pescado o la carne desnaturaliza sus proteínas

Las preparaciones como el ceviche o el carpaccio son ampliamente conocidas por la creencia popular de que, al añadirles limón, el pescado o la carne se «cocinan» de manera similar a como se haría con el calor. Sin embargo, según Mariana Zapién, ingeniera de alimentos y divulgadora científica, esta transformación no debe interpretarse como una cocción real. En un video publicado en sus redes sociales, Zapién aclara cómo, en realidad, el ácido del limón provoca un proceso distinto: la desnaturalización de las proteínas.

Desnaturalización: El cambio en las proteínas

El proceso que ocurre al agregarle limón al pescado, pollo o la carne no es, como muchos creen, un proceso de cocción, sino de desnaturalización. «Las proteínas son como una bola de cuerdas muy apretadas. Cuando entran en contacto con un ácido, como el jugo de limón, esas cuerdas empiezan a desenredarse y expandirse, lo que cambia su estructura», explica Zapién. Este cambio físico altera tanto la apariencia como la textura de los alimentos, dándoles una consistencia más firme y un color más blanco, pero sin que esto signifique que el alimento ha sido cocinado.

El mito de la cocción sin calor

Una de las confusiones más comunes al preparar ceviche o platos similares es la suposición de que el limón «cocina» el pescado de la misma manera que lo haría el calor. Sin embargo, Zapién subraya que este cambio es superficial y no altera las propiedades internas de los alimentos de la misma manera que el calor lo haría durante una cocción. «Poner carne cruda en jugo de limón no la cocina. Aunque el ácido desnaturaliza las proteínas, no elimina los microorganismos a niveles seguros para el consumos», advierte.

Si bien el limón provoca un cambio en la estructura de las proteínas, no elimina los microorganismos peligrosos que podrían estar presentes en la carne cruda. En este sentido, el uso del ácido como sustituto de la cocción con calor puede ser riesgoso, especialmente en productos de origen animal. La cocción con calor es necesaria para garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo, ya que elimina eficientemente los patógenos que podrían causar enfermedades.

Para entender la diferencia entre la desnaturalización y la cocción, Zapién menciona que el proceso de cocción real requiere temperaturas elevadas, lo que permite que los alimentos no solo cambien su apariencia, sino que también se eliminen los riesgos microbiológicos.

La seguridad alimentaria y los riesgos de alimentos como el ceviche

Aunque no es peligroso comer ceviche si se toman ciertas precauciones, Zapién recalca que el hecho de que el pescado se vea «cocido» al entrar en contacto con el limón no significa que esté libre de bacterias o virus. Una forma de reducir el riesgo es usar pescado de alta calidad o de tipo sashimi, que ha sido previamente congelado para eliminar parásitos. Mantener la cadena de frío y consumir el ceviche lo más fresco posible también son medidas que ayudan a reducir los riesgos asociados con su consumo.

Mantener el pescado o la carne a una temperatura adecuada antes y durante su preparación es crucial para evitar la proliferación de microorganismos peligrosos. Zapién destaca que una adecuada conservación del producto, como mantenerlo siempre refrigerado, es clave para garantizar que el ceviche sea seguro para su consumo.

No hay sustituto para el calor

Zapién también explica que, en términos de seguridad alimentaria, no hay sustituto para el calor cuando se trata de eliminar microorganismos. Aunque el limón puede alterar la textura del pescado, la única manera de garantizar que el alimento esté libre de contaminantes es mediante una cocción adecuada. En este sentido, la desnaturalización de las proteínas no debe considerarse un proceso suficientemente seguro por sí mismo.(En otros temas: Investigadores hallaron beneficios únicos en el café: ‘Ayuda a conservar tanto la función mental como física’).A través de sus redes sociales, Zapién busca educar al público sobre las realidades de los procesos químicos que ocurren al preparar alimentos. Su objetivo es desmentir mitos y proporcionar a los consumidores información confiable y precisa sobre la seguridad alimentaria.

Aunque el limón puede transformar la apariencia del pescado o la carne, su efecto sobre las proteínas no es suficiente para garantizar la seguridad del plato. Las precauciones, como el uso de ingredientes de calidad, el control de la temperatura y la manipulación adecuada de los alimentos, son esenciales para reducir los riesgos sanitarios. Zapién insiste en que es importante conocer la ciencia detrás de la cocina para disfrutar de los alimentos de manera segura, sin caer en mitos que podrían comprometer la salud.

vxvxvxv

Renta Ciudadana y Devolución del IVA inicia entrega del primer ciclo de pagos en Antioquia

• Prosperidad Social informa que las entregas se harán desde el 7 de mayo y hasta el 23 de mayo de 2025.

• El Banco Agrario será el encargado de realizar la dispersión de las transferencias para todos los municipios del departamento.

La gerente regional de Prosperidad Social en Antioquia, Cindy Yulieth Henao, anunció que a partir del 7 de mayo comenzará la entrega de recursos del primer ciclo de pagos de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA. A partir del 13 de mayo se realizará en la modalidad de giro en todo el territorio nacional.

“Desde Prosperidad Social iniciamos este 7 de mayo la entrega del primer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Antioquia. El Banco Agrario será el encargado de realizar las transferencias en todos los municipios del departamento. Seguimos comprometidos con llegar a quienes más lo necesitan”, dijo Henao.

Un total de 44.447 hogares recibirán las transferencias, para lo que la entidad invertirá 20.818 millones de pesos en el departamento.

Estos son hogares priorizados porque tienen a cargo el cuidado de niñas y niños, y sobreviven en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, lo que refuerza el enfoque prioritario hacia la atención de la primera infancia. También se priorizaron hogares en pobreza extrema donde se encuentra una persona con discapacidad que requiere cuidado permanente.

El Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida ordenó la armonización de los programas de transferencias monetarias; a esto responden Renta Ciudadana y Devolución del IVA, para consolidar un sistema de protección social más eficiente, equitativo y focalizado.

La integración de ambos programas optimiza el uso de los recursos públicos, mejora la identificación de los beneficiarios y amplía la cobertura, para garantizar una entrega más oportuna y complementaria de las ayudas económicas a los hogares que más lo necesitan.

Operador bancario

Desde hace dos años es el Banco Agrario el encargado de entregar los recursos a los beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

El Banco Agrario cuenta con presencia física en el 100 % del territorio nacional, con 793 oficinas en todo el país. En 471 municipios, es la única entidad financiera presente. Además, dispone de 140 oficinas extendidas o módulos de atención, denominados Banco Agrario Más Cerca, con los cuales se garantizará la entrega de los recursos en zonas rurales y rurales dispersas.

Los recursos se entregarán a través de cuentas bancarias y mediante la modalidad de giro, según las condiciones de los hogares beneficiarios.

Con esta estrategia, se fortalece el compromiso del Estado con la justicia social y la reducción de las brechas de desigualdad en el país.

X: @ProsperidadCol / Facebook: Prosperidad.Social

Instagram: prosperidadcol / YouTube: ProsperidadCol

¡La tragedia a un paso!

Vídeo dramático del suceso vivido en Perú👉 https://youtube.com/shorts/V0UNdEzzQXA nevado Vallunaraju

Práctica internacional de rescatismo en alta montaña estuvo a punto de convertirse en verdadero siniestro.

El suceso ocurrió en el nevado Vallunaraju de la Cordillera Blanca a 5.686 snm, que se encuentra en la provincia de Huaraz en la región Áncash. Ubicada al suroeste de los nevados Ranrapalca y Ocshapalca, en Perú.

El nombre Vallunaraju tiene un origen etimológico en la lengua quechua, que significa «montaña con nieve» o «nevado», y puede tener una interpretación más poética como «El Nevado de los Sueños».

Los montañistas realizaban una práctica de rescate en alta montaña cuando fueron sorprendidos por el repentino desplome de hielo a pocos metros de ellos.Para los escaladores, procedentes de diferentes países, entre esos Colombia, fueron momentos de angustia porque pensaron que los enormes témpanos de hielo habrían podido arrastrarlos.“¡Súbannos, súbannos!”, gritaron varios de los integrantes mientras los pedazos del glaciar eran arrastrado por la corriente.

Javier Rivadeneira, uno de los montañistas presentes, fue quien publicó en su cuenta de Instagram la grabación de lo sucedido. «Nos tocó enfrentar y resolver una situación real de la rotura de una gran masa de serác (bloque de hielo fragmentado). Sentí el verdadero temor cuando comenzó a trizarse”, escribió el escalador.

Fuente: Internet

Semana de Turismo Criolla y hasta de la Cerveza

Uruguay el país que le quitó el «santa» a la semana clave de los cristianos

“¿Qué planes tenés para Semana Santa?”, le pregunté días atrás a una amiga. “Semana de Turismo, dirás”, me corrigió rápidamente, en tono medio broma, medio serio. Y es que en Uruguay –oficialmente– la semana clave del calendario de los cristianos quedó despojada del adjetivo “santa” hace más de 100 años. En las leyes, es la Semana de Turismo. Y también se ha hecho de otros nombres populares, como Semana Criolla y hasta Semana de la Cerveza, dependiendo del lugar en el que te encuentres.

No hay que confundirse: en Uruguay, el cristianismo –la fe mayoritaria– celebra libremente la Semana Santa (aunque, eso sí, con una visibilidad menor a la de países como España). Y los huevos y los conejos de Pascua son ultrapopulares. Sin embargo, desde comienzos del siglo XX, las leyes no la reconocen a esa semana como tal, sino como la Semana de Turismo, que cada año coincide en fechas con la Semana Santa de los cristianos.

El cambio se remonta a 1919, cuando se secularizaron los feriados religiosos: la Semana Santa pasó a ser la Semana de Turismo, la Navidad se convirtió en el Día de la Familia, al Día de Reyes se lo designó como Día de los Niños y al Día de la Virgen como Día de las Playas.Ad Feedback

El cambio de los nombres de los feriados es apenas una de las múltiples acciones que llevó adelante el país entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, para separar completamente al Estado de la Iglesia católica, algo que ya había quedado garantizado en la Constitución de 1919. Se trata de un proceso tan singular en la región que se ha convertido en caso de estudio para los académicos.

De los cementerios a los feriados: ¿cómo se deshizo Uruguay de los símbolos religiosos?

El primer hito significativo que marcó este proceso de secularización del país sucedió tan pronto como en 1861, apenas unos 30 años después de que el país aprobara su primera Constitución. Ese año, los cementerios, que estaban bajo el control de la Iglesia, pasaron a estar bajo la órbita del Estado. De allí en adelante, hasta que en 1917 se aprobó una constitución que separó formalmente a la Iglesia del Estado y garantizó la libertad de culto, la institución católica fue perdiendo cada vez más poder real y simbólico.

En 1885, por ejemplo, se volvió obligatorio el matrimonio civil antes del religioso. Y pocos años después, en 1907, se aprobó la ley de divorcio y se suprimieron las referencia a Dios y los evangelios en el juramento de los parlamentarios. Un año antes, se había definido remover todos los crucifijos de los hospitales públicos.

Uno de las decisiones más significativas llegó en 1909, cuando se suprimió la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. José Pedro Varela, el impulsor de la educación laica, gratuita y obligatoria en el país, resumía años antes en estas palabras el espíritu que guió las decisiones de los políticos de la época: “No profesemos ningún culto, pero tengamos la religión del porvenir, con la mirada fija en la estrella de la justicia, que nos alumbre; marchemos incesantemente preparando el establecimiento de la democracia, en la que el pueblo, convertido en sacerdote y en rey, tendrá por guía y por Dios a la libertad”.

El proceso, no obstante, no fue uniforme. Las primeras decisiones, según académicos como Roger Gaymonat, no necesariamente tenían como intención volver laico al país. Sin embrago, a partir de 1885 sí se desató una “tormenta anticlerical” y desde los primeros años del siglo XX ya hubo una ofensiva de la mano del presidente que moldearía el Uruguay moderno: José Batlle y Ordóñez, quien gobernó entre 1903 y 1907, y 1911 y 1915.

De Turismo, Criolla, de la Cerveza…

Despojada de su santidad, la Semana de Turismo en Uruguay se hizo de múltiples nombres vinculados a las fiestas que se celebran a lo largo y ancho del pequeño país sudamericano. En Montevideo, por ejemplo, destaca la Semana Criolla, un evento organizado por el Gobierno de la ciudad que tiene como espectáculo central las populares y también polémicas jineteadas, en las que los jinetes muestran su habilidad para mantenerse montando caballos salvajes por el mayor tiempo posible en un ruedo (una práctica que ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de activistas por el bienestar animal).

En Paysandú, departamento ubicado en el oeste del país, la Semana Santa se ha convertido en Semana de la Cerveza. Hace más de 50 años, un trabajador de una industria cervecera del lugar propuso la organización de un festival que coincidiera con los festivos de Turismo y desde entonces la fiesta ha crecido. Además de cerveza, por supuesto, hay ofertas de espectáculos, gastronomía y artesanías, entre otros.

¿En qué creen los uruguayos?

Una investigación del Pew Research Center de 2014, que se sigue utilizando como referencia en estudios académicos, situaba a Uruguay en la cúspide de países latinoamericanos con más personas sin filiación religiosa: un 37 % en total, dividido entre aquellos que no tienen una religión particular (24 %), los ateos (10 %) y los que se definen como agnósticos (3 %).

El Pew califica a Uruguay como un caso “atípico”. “En ningún otro país de Latinoamérica encuestado las personas sin filiación religiosa llegan incluso al 20 %” de la población”, afirma. Para ponerlo en contexto, en los países vecinos estos porcentajes ascienden a 11 %, en el caso de Argentina, y 8 %, en el caso de Brasil. En el otro extremo de la lista regional está Paraguay, donde apenas un 1 % entra en estas categorías.

En cuanto a la filiación religiosa de quienes sí se declaran como parte de una religión, el estudio del Pew Research Center registra un 42 % de católicos, 15 % de protestantes y 6 % pertenecientes a “otras” religiones.

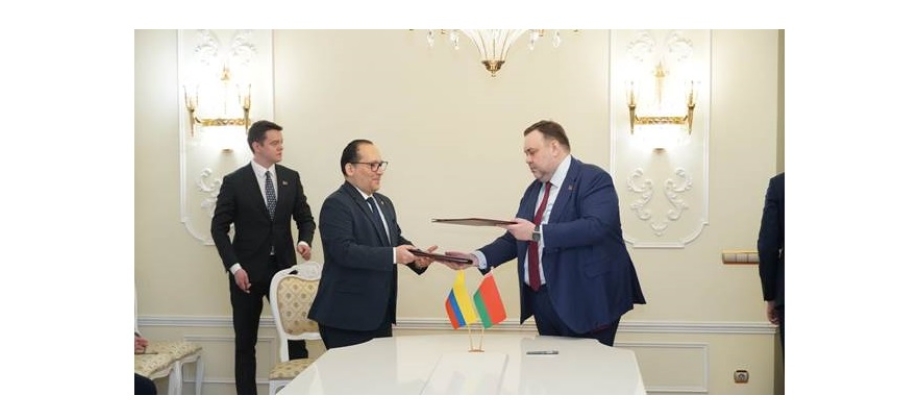

Colombia no necesitará visado de sus ciudadanos en Belarús

Colombianos podrán viajar sin visa a Belarús (Bielorrusia) para estadías hasta de 90 días /10 de abril 2025

Moscú, 9 de abril de 2025 – @CancilleriaCol. Tras una ardua gestión de la Embajada de Colombia en Rusia, los ciudadanos colombianos portadores de pasaporte ordinario y de emergencia podrán entrar, salir, permanecer y transitar por el territorio de Belarús por un período no superior a 90 días calendario.

La flexibilización del régimen de visados entre Colombia y Belarús se da gracias a la firma del Acuerdo sobre la Exención Mutua de Visados para Estadías de Corta Duración, que se realizó hoy entre el embajador de Colombia No Residente ante la República de Belarús, Héctor Arenas Neira, y el viceministro de Relaciones Exteriores del país signatario, Evgeny Shestakov.

Durante la ceremonia de suscripción del acuerdo, realizada en la Embajada de Belarús en Moscú, el vicecanciller Shestakov se refirió al dinamismo de las relaciones bilaterales y subrayó que este acuerdo, que entrará en vigor una vez se surtan todos los procedimientos internos, constituye un paso significativo en el fortalecimiento del intercambio a varios niveles entre ambos países.

Por su parte, el embajador Héctor Arenas resaltó que la suscripción del instrumento propiciará un mayor contacto entre los ciudadanos de los dos países y contribuirá de manera efectiva al turismo, el comercio bilateral y los intercambios educativos.

El 19 de septiembre de 1991, Bielorrusia informó a las Naciones Unidas de que había cambiado su nombre por el de Belarús.

Foro Belarús-Latinoamérica

Después de la ceremonia, el embajador colombiano participó en la cuarta edición del Foro Belarús-Latinoamérica, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Belarús y el Centro Nacional de Marketing, con el propósito de promover los contactos empresariales y la cooperación comercial en dos bloques: 1. Ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y metalurgia y 2. Química en la agricultura.

Este encuentro reunió a representantes del cuerpo diplomático y de empresas bielorrusas dedicadas a la fabricación de maquinaria pesada para la industria, tractores, maquinaria pesada para la agroindustria y la minería, ascensores y productos químicos, quienes presentaron su portafolio de productos y líneas de negocio.

Principales productos de Belarús para el mundo

La antigua Bielorrusia es uno de los más importantes exportadores de aceite de colza (canola modificada). Este aceite (colza) es un aceite vegetal que se extrae de las semillas de la planta de colza (rassica napus). Es un aceite muy insaturado, con un alto contenido en ácidos grasos omega-3 y omega-6.

Aparte que contiene vitamina E, un antioxidante que ayuda a mantener el aceite de buen estado, es estable y útil para cocinar.

Usos

- Se puede utilizar para cocinar y aliñar

- Es una buena opción como aceite de freír

- Se usa como biocombustible, directo en sistemas a combustible calentado, o mezclado con destilados de petróleo

Beneficios

- Favorece la salud cardiovascular, la función cerebral y el desarrollo infantil

- Combina muy bien con una dieta para bajar de peso o un estilo de vida saludable

Producción

- Se obtiene prensando las semillas, lo que da como resultado el aceite crudo, que se somete a un proceso de refinado

- El aceite que se utiliza para consumo humano tiene bajos niveles de ácido erúcico y se conoce como canola

Principales productores Canadá, China, India, Francia, Reino Unido, Australia, Polonia, Ucrania.

Bielorrusia además produce: alimentos, petróleo, potasa, y maquinaria.

Productos agrícolas

- Cereales como trigo, centeno, cebada, avena, maíz, y triticale

- Cultivos técnicos como remolacha azucarera, colza, y lino

- Hortalizas como zanahoria, remolacha, y col

- Forrajeros como maíz para piensos

- Ganado vacuno lechero y de carne, cerdos, y pollos

Productos industriales

- Fertilizantes potásicos

- Aceite de colza

- Madera aserrada

- Carne de ave

- Tractores

- Vehículos pesados, como camiones y tractores

- Máquinas herramienta, como equipos de corte de metales

- Bebidas alcohólicas, como vodka

Recursos naturales: Petróleo, Gas natural, Potasa.

Exportaciones:Fertilizantes potásicos, Aceite de colza, Madera aserrada, Carne de ave, Tractores